你帮我打卡,我请你喝奶茶。 摸鱼,要不一起点杯奶茶? 你帮我拿快递,我请你喝奶茶。 帮忙写个文案,我请你喝奶茶。

“奶茶社交”随着95后步入职场,逐渐开始走入大家的视野。因为简易、快捷的属性,似乎有代替“酒桌文化”的趋势。

不管是初入职场的新人,还是一起办公多年的老同事,“一起点奶茶吗!”这句话,好像能快速拉近与任何人的距离。

甚至有人说,“能一起喝奶茶的人,感情都不会太差”。大家因为拼单凑在一起,但是关系又远不止拼单如此简单,起码能把“同事”的称呼换成“朋友”了。

奶茶这种社交媒介,是各种小圈子的解锁密码,每个奶茶拼单群,最后都会变成八卦群+领导批斗大会群。

比起酒局、饭局上大家挖空心思地尬聊,说一些令人脚趾扣地的场面话,喝奶茶确实平易近人多了。经常一起喝茶聊天的同事,即使当不了好朋友,至少也是能维系表面和平的。

在职场,有一个特别流行的说法,办公室喝奶茶频率最高的人,是人缘最好的人。

因为大家凑单都会找他,而且经常被同事请来请去。这说明什么?说明他几乎已经打入了公司所有内部群!掌握奶茶点单权,就是在职场中掌握了人际交往主动权。

有个朋友和我说,他之前实习的时候,部门有个师兄人缘特别好,很受欢迎。他一度以为这样的人才是职场赢家,平时也刻意观察他的为人处事,没准有朝一日能用上。

但没多久,这个师兄竟然离职了。一次评先之后,他和那些“交好”的同事彻底翻脸。

原来他为了和同事搞好关系,动辄请吃饭组局出去玩,张罗零食下午茶也基本都是自己掏钱。同事确实很愿意和他打交道,大方嘛。可那次评先,看似左右逢源的他,败给了另一位技术更优的同事。

这说明一个道理,酒肉朋友会因为你有可图短暂拥簇过来,靠实力说话的职场,这样的人际交往手段有点用,但也只是有点用。

当你工作出错,但凡给同事造成了一丁点麻烦的时候,谁还记得你前天大前天还是大大大前天请过他一杯奶茶呢?

不要把“奶茶社交”的作用妖魔化,正常人情往来即可。主动一次两次,筛选出能礼尚往来有逼数的好搭档,其他那些扣扣嗖嗖、爱占小便宜的同事还留着过年?

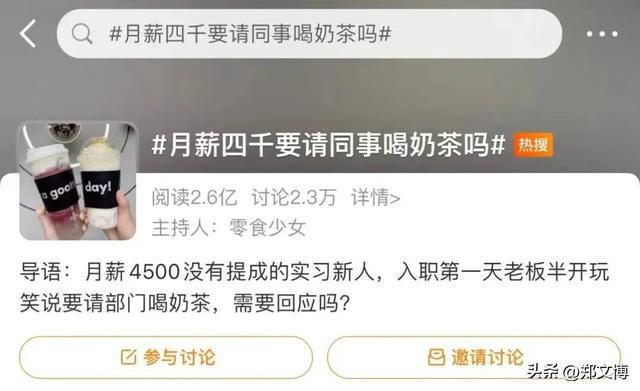

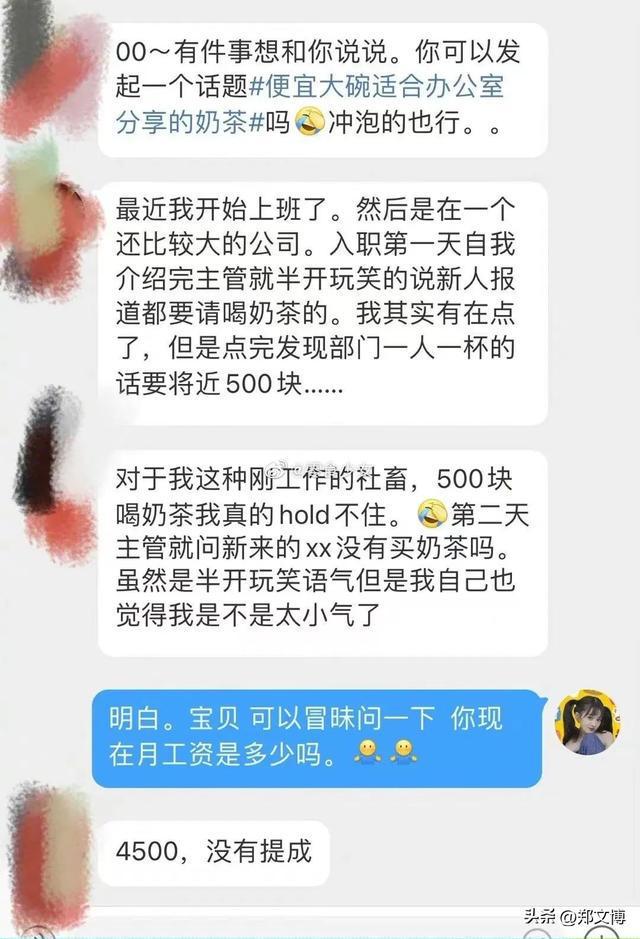

事实上,有些人知道奶茶社交不可取,但还是被“奶茶潜规则”,应该怎么既不尴尬又礼貌的拒绝?

当时在微博上,很多人都在讨论要还是不要,但那个领导,在这件事里很莫名其妙地隐身了。

那凭什么,受益的是企业,却要新来的员工付出成本?还那么不要脸地催两次“新来的××没有买奶茶吗?”

因为新人招聘和适应岗位时间都是需要成本的,所以企业一般都不希望刚来的新人融入不了集体。

一个初级岗位新人的流失,给企业带来的损失是他薪水的30%-50%; 一个中级岗位普通员工的流失,给企业带来的损失是这个员工年薪的150%; 一个重要岗位核心员工的流失,给企业带来的损失高达这人年薪的400%。

有很多姐妹抱怨过这个问题,办公室一周起码要点两三次奶茶,一杯二三十,一个月下来就是好几百。让本不富裕的工资雪上加霜。

其实完全没必要,能因为你不和他们一起点奶茶就孤立你的团体,能是什么好团体?

只要你不是经常喝别人的还从不请客,更不是半推半就接受了每次给你带的,高情商地拒绝真的没问题。

“亲爱的,最近血糖很高,医生不建议喝奶茶噢~” (要有人多嘴问你怎么了,你就回“不方便讲嘻嘻”。) “乳糖不耐受,喝不了奶茶。” (要有人让你点果茶,你就说控糖,果茶糖含量比奶茶还高!) “不啦,最近睡眠质量不高,喝了奶茶晚上睡不着觉哈哈”

如果前面的招数都没抵挡住进攻,最后那杯奶茶还是一波三折送到了你手上,你可千万别喝!

“奶茶文化”是当下年轻人的一种互动方式,没有请吃饭请喝酒那么郑重其事,更不容易冒社交距离。在职场中,这种方式也能很快破冰,一杯热乎乎的奶茶下肚,心扉也跟着一起敞开了。

这种社交方式可以,但不是必须,更不是社交关键。社交有时候比结婚还讲究门当户对,职场上的交际也是一种利益交换呐。米乐M6 M6米乐米乐M6 M6米乐